噛み合わせについて

すべての土台となる「噛み合わせ」

歯科医院での治療といえば、すぐに思い浮かぶのが「虫歯」と「歯周病」。

しかし、これら2つと同じくらい重要で、お口の健康のすべての土台となるのが「噛み合わせ」です。

噛み合わせの不調は、単なる歯並びの問題ではありません。

歯や歯を支える組織(歯周)、さらには全身の健康にまで影響を及ぼす重大な問題だと理解することが、本当のお口の健康への第一歩です。

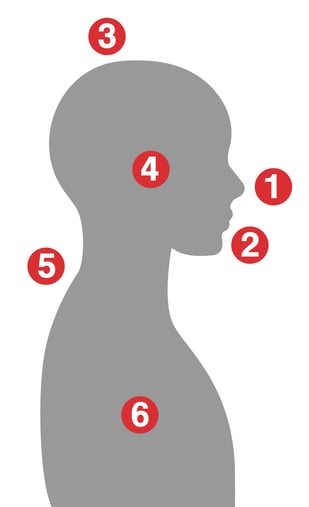

噛み合わせが影響する様々な不調

これらの症状は一例であり、必ずしも噛み合わせだけが原因とは限りません。思いあたる症状があればご相談ください。

片側ばかりで噛む癖などにより、顔の筋肉のバランスが崩れ、左右非対称な顔貌の原因になることがあります。

適切な歯磨きが難しくなり虫歯リスクが増すとともに、プラークが溜まりやすくなります。

また、過度な力が特定の歯にかかり、歯にヒビが入ったりすり減ったりします。歯を支える骨にもダメージを与え、歯周病を悪化させます。

顎周りの筋肉が常に緊張することで血流が悪化し、緊張型頭痛を引き起こすことがあります。

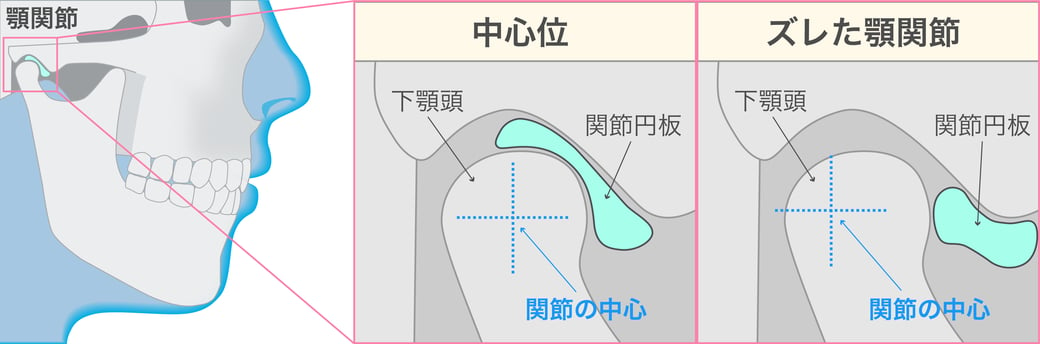

顎が痛む、口が開きにくい、音が鳴るなどの症状がある顎関節症は、関節内部のクッション(関節円板)と顎の関節が適切な位置からズレることが原因の一つです。

頭を支える首や肩の筋肉にまで緊張が伝わり、慢性的なこりや痛みの原因となります。

体の重心がずれ、姿勢が悪くなることがあります。また、慢性的なストレスが自律神経の乱れにつながる可能性も指摘されています。

正しい噛み合わせ

健康な顎関節

顎関節は、左右のバランスがとれていないと十分に機能しません。

顎関節では、関節円板がクッションの役目を果たしています。

顎関節が中心位にあることが理想的な関節の位置です。

中心位とは、下顎頭が関節窩の最も上方で最も前方に関節円板を介して位置している状態です。

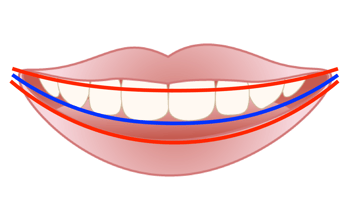

歯列と口唇のバランス

歯列と口唇がバランスの良い曲線で整っている。

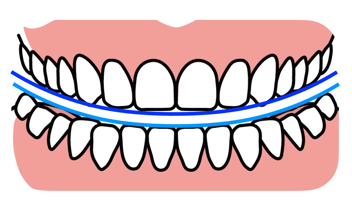

咬合平面と上下前歯の正中

咬合平面は、傾きや歪みがなく、わずかな曲線を描いている。

前歯の位置は、上下の中心が揃っている。

咬合平面とは上下の歯が噛み合った時にできる仮想的な面のことで、噛み合わせのバランスや機能、安定性に重要な役割を果たします。

上下歯列のバランス

歯列がきれいでわずかな曲線を描き、上下のバランスが整っている。

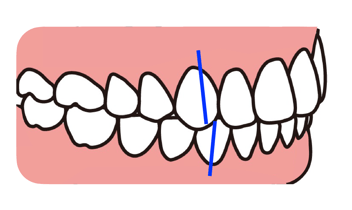

犬歯の位置

上下の犬歯の位置が適切な関係にある。犬歯は噛む動きのガイド役をしています。

正しい噛み合わせのチェックポイントはまだまだ他にも

噛み合わせのズレ

噛み合わせの高さ

上下の顎の大きさ

臼歯・その他の歯の状態

高さと顔貌との調和

機能的な調和

問題を「見える化」する歯科医院での専門的な検査

ご自身のセルフチェックは、噛み合わせの不調に気づくための最初の一歩ですが、原因を根本から解決するためには専門医による精密な診断が不可欠です。噛み合わせの問題は、見た目だけではわからない顎関節と歯列の複雑な関係性の問題だからです。

顎関節、上下の顎とそれぞれの歯の状態、それらの位置、バランス、力のかかり具合を3次元で総合的に把握し、患者様ごとに原因と解決策を考える必要があります。

当院ではこの見えない問題を正確に「見える化」するため、複数の診断方法を組み合わせて包括的な評価をおこないます。

問診・口腔内診査

問診では、生活習慣や全身の症状を伺い、噛み合わせに影響がある問題を把握します。

口腔内診査では、歯列の不正、歯の摩耗、歯の動揺、頬や舌の圧痕などの物理的なサインを把握します。

顎機能診査

開口量測定、顎関節の運動診査、咀嚼筋の触診などで、顎関節症の有無、筋肉の緊張、顎の動きの異常をチェックし、顎関節と咀嚼筋の健康状態を把握します。

口腔模型診査

お口の型を取って模型で精巧に再現し、早期接触、咬頭干渉、咬合平面の傾き、咬合支持の喪失を確認します。

口腔模型は、歯列と顎の関係性を3次元で再現し、目に見えないズレを見える化するための強力なツールです。

画像診断

お顔とお口を写真撮影し、ズレや歪みを確認します。

レントゲン撮影では、顎の骨の変形、歯根膜腔の拡大など顎関節や歯の根の内部構造の異常を詳細に調べます。

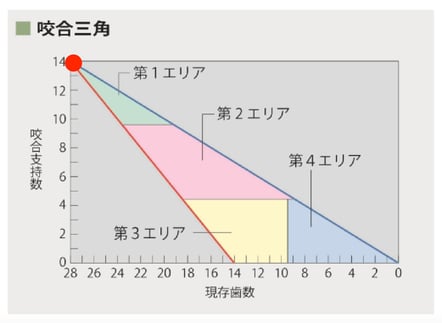

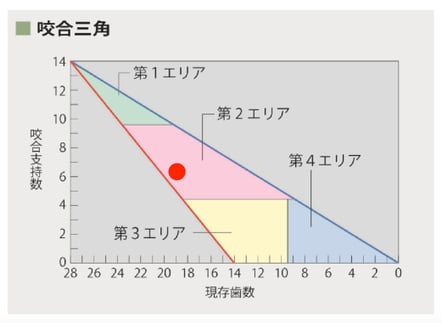

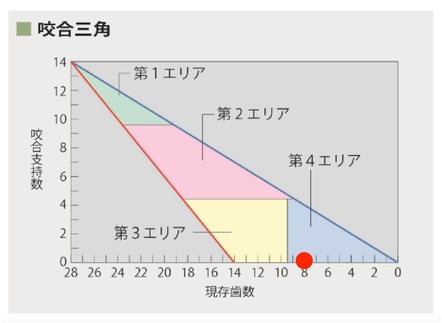

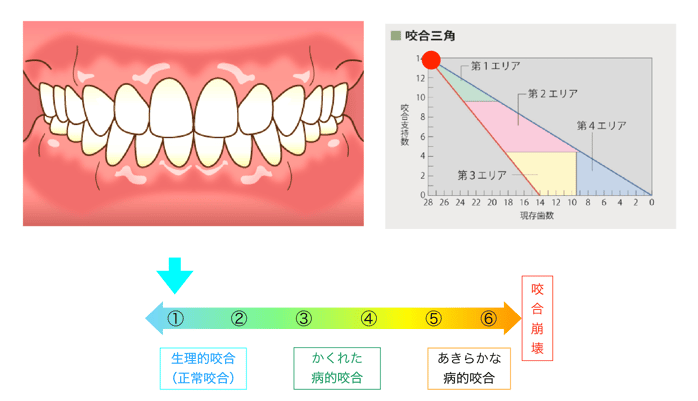

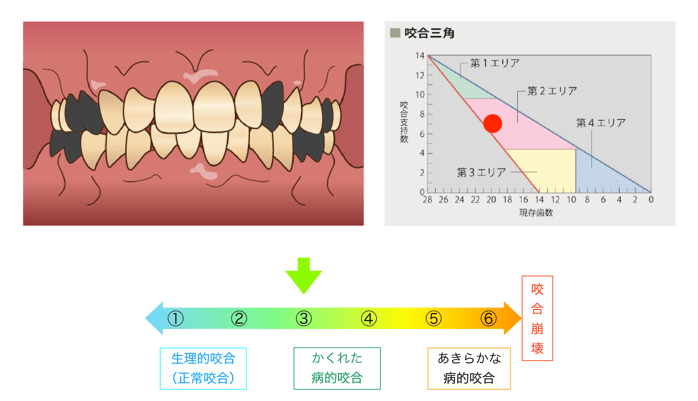

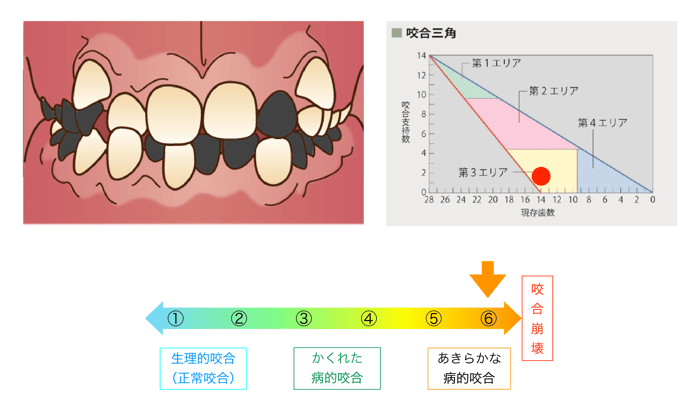

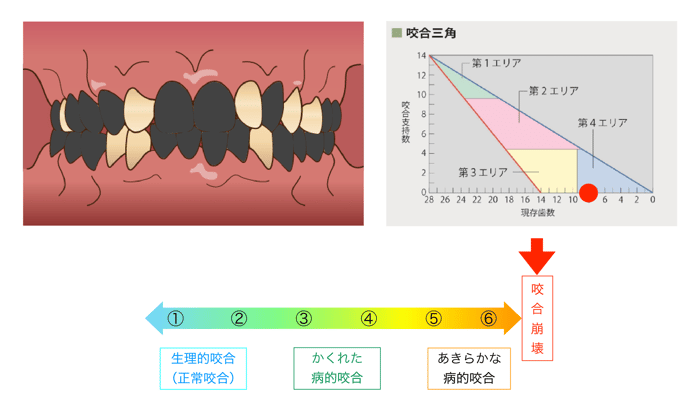

「宮地の咬合三角」による診断

「宮地の咬合三角」とは欠損歯列の分類方法で、縦軸を咬合支持数、横軸を残存歯数として患者様の現在の崩壊の程度を判定する診断方法です。

緑のエリア(第1エリア)=咬合欠損エリア

この段階では、まだ大きな問題は起きません。

処置の難易度も高くはありません。

赤のエリア(第2エリア)=咬合欠陥エリア

このエリアにいる患者様は、坂道を転げ落ちるように咬合崩壊へと突き進みます。しかし、患者様ご自身は大きな危機感を抱いていません。

黄色のエリア(第3エリア)=咬合崩壊エリア

この段階までくると完全に咬合は崩壊し、満足に食事をとることができません。患者様の不満はピークに達します。

青のエリア(第4エリア)=咬合喪失エリア

このエリアでは、ほとんど歯がないので自分の歯で食べ物を咀嚼する感覚はなくなります。

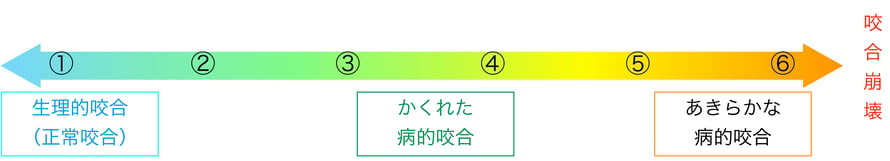

咬合の生理的ステージによる診断

噛み合わせ治療をおこなう際は、患者様の咬合が生理的なのか病的なのかを診断することが重要になります。

| 生理的咬合 |

長期間にわたり機能的なバランスが生体に馴染んでいる状態。 歯並びに関わらず歯磨きやメンテナンスが行きわたり虫歯や歯周病がない状態。 歯の治療後に長期にわたってトラブルがない状態。 |

| かくれた病的咬合 |

機能的なバランスは良くないが生体の許容範囲にある状態。 理想的な口腔内とは言えないが歯や歯肉に症状がない状態。 あきらかに生活習慣や医原性疾患によって歯に症状がある状態。 |

| あきらかな病的咬合 |

過度な干渉や免疫力の低下から歯や歯肉に症状が出ている状態。 不正な噛み合わせが原因で歯や顎関節に影響がある状態。 将来的に咬合崩壊のリスクが高いと判断された状態 |

| 咬合崩壊 |

機能的なバランスが生体の許容範囲を大きく超えた状態。 バランスを失い病的変化や機能障害が認められる状態。 機能している歯が少なく生活にも影響がある状態。 |

診断例と治療方針

【生理的咬合の例】

【治療方針】

多くの場合、局所的な治療で良好な結果が得られやすい。

【かくれた病的咬合の例】

【治療方針】

局所的な治療をおこなう場合は、生体の許容範囲を壊さないようにすることが重要。可能であれば、矯正治療などで環境の改善や、残存歯への負担軽減のためのインプラントが望ましい。

【あきらかな病的咬合の例】

【治療方針】

全顎的な治療で噛み合わせの再構築が必要。前歯への負担を軽減するために臼歯部にはインプラントを用いるのが望ましい。

【咬合崩壊の例】

【治療方針】

噛める場所がないため咬合は完全に崩壊している。多くの場合は義歯となる。より高い生活の質(QOL)を求める場合は、インプラントを用いるのが望ましい。

噛み合わせの治療

噛み合わせ治療は複数の治療法の組み合わせ

噛み合わせ治療は、患者様ごとの原因と症状に応じて複数の治療法を組み合わせる総合アプローチです。

患者様の状態とご希望にあわせて、最適なプランを組み合わせて治療計画を立てます。

咬合調整

咬合調整は非常に精密な技術を要します。特に顎関節症の場合は、症状改善を目的とする安易な咬合調整は推奨されません。

| 治療内容 | 目的 | 適応症例 |

| 歯の表面をわずかに削り、噛み合わせを微調整する。 |

・特定の歯への過剰な力の軽減 ・バランスの調整 |

・軽度の噛み合わせの不均衡 ・部分的な早期接触 |

スプリント療法

スプリントは顎の位置を安定させます。正しい噛み合わせのポジションを探すための診断ツールとしても活用されます。

| 治療内容 | 目的 | 適応症例 |

| 専用のマウスピースを装着する。 |

・顎関節、筋肉の負担軽減 ・歯ぎしり、食いしばりの軽減 ・正しい顎の位置へ誘導 |

・顎関節症 ・歯ぎしり ・食いしばり |

補綴治療

崩れた噛み合わせを修復して高さやバランスを回復し、健全な咀嚼機能を取り戻します。

| 治療内容 | 目的 | 適応症例 |

|

詰め物、被せ物、ブリッジ、義歯、インプラントなどで歯を補う。 プロビジョナル・レストレーションで最終的な補綴物の調整をおこなう。 |

・歯の欠損や摩耗の回復 ・噛み合わせの高さとバランスの再構築 |

・欠けた歯 ・虫歯 ・歯の摩耗による咬合平面の不正 |

<プロビジョナル・レストレーション>

プロビジョナル・レストレーションは、最終的な補綴物を装着する前に用いる仮の修復物(仮歯)です。

しかし、単なる仮歯ではなく、最終的な補綴物のクオリティを高めるための重要な役割を担っています。

補綴治療は失われた歯を人工物で補う治療全般を指しますが、プロビジョナル・レストレーションは補綴治療を成功させるための重要なステップの一つです。

【目的】

- 歯周組織の状態を改善し、最終的な補綴物との調和を図る。

- 噛み合わせや審美性を確認し、必要に応じて調整する。

- 患者様の清掃性や快適性を確認し、最終補綴物に反映させる。

- 最終補綴物への移行をスムーズにする。

矯正治療

根本的な噛み合わせの問題を解決し、上下の歯が理想的な位置で噛み合うように歯並びそのものを動かします。

| 治療内容 | 目的 | 適応症例 |

|

ワイヤーやマウスピースで歯を移動させる。 |

・歯並びと噛み合わせの根本的な改善 |

・歯並びの乱れ ・不正咬合 ・歯列全体の問題 |

ボタンを

ボタンを にすると漢字に読みがなを表示します。

にすると漢字に読みがなを表示します。